色彩学と心理学

色彩学は色に関することを科学的に体系づけて探究する学問です。ヒトの視覚の仕組み、光と色の関係、色の表現方法や配色の調和などについて学びます。一方、心理学はヒトの心と行動について科学的に探究する学問です。

私たちは普段いろいろな知識や経験をもとに五感を使って思考や行動をしていますが、ヒトの精神状態や判断や行動に色彩が影響することは知られています。

色彩と心理の関係を学ぶ「色彩心理」という分野があります。現在のところ独立した学問として確立しているわけではありませんが、色彩学で心理を扱ったり、心理学で色彩を扱うことはあります。

動物と色覚

脊椎動物の祖先はもともと 四原色の色覚(四色型色覚)をもっていたと考えられています。現在でも哺乳類をのぞく多くの動物は四原色の色覚(四色型色覚)を持っています。蝶などの昆虫や魚類は紫外線を見ることができ、鳥類や爬虫類の多くはヒトよりも色を見分ける能力が高く、より鮮やかな色の世界を見ています。これらの動物が色を見分ける能力が高いのは、それぞれの動物の生活環境に適応してきた結果と考えられます。昼行性の動物は明るい世界の中で、効率的に食べ物を見つけたり、天敵や仲間を認識したりするためには、より多くの色を見分けられた方が有利だったのでしょう。そこで、色を感じる錐体細胞の種類が増えて、色を見分ける能力が発達しました。

一方、哺乳類はかつては夜行性の動物だったため、色を見分けることよりも、暗いところで良く見える能力が必要でした。そのため進化の過程で四色型色覚が失われ、色は見分けられないが弱い光でも感じることができる桿体細胞が発達しました。そのため犬や猫など多くの哺乳類は二原色の色覚(二色型色覚)です。たとえば、犬は赤と緑を見分けることができません。そのため、緑色の芝生の上で赤色の花を見つけるのが苦手です。

哺乳類の中でも霊長類の一部の原猿類や新世界ザル類、旧世界猿や類人猿やヒトは三原色の色覚(三色型色覚)を持っています。いまから数千年前に赤色光に反応する錐体細胞の一部が変化し、緑色光に反応する錐体細胞となり、赤色錐体・緑色錐体・青色錐体(注)を有するようになったと考えられています。色を見分ける能力が向上した理由には諸説ありますが、木々の緑の葉の中で赤く熟した果実やさざまなな色の花や木の実を見分ける必要があったからと考えれています。

直立二足歩行がヒトにもたらしたもの

ヒトは他の動物とかなり異なる特徴をもっていますが、これは唯一ヒトだけが直立二足歩行をするように進化した結果と考えられています。直立二足歩行がもたらした大きな変化は大きな頭部を支えることができるようになったことです。その結果、ヒトは大脳を発達させ、高度の知能を得ることになりました。また、上肢が自由に使えることになり、自然のものを道具として使用したり、それをヒントに道具を自ら製作できたりするようになりました。言語の発達はお互いの意思疎通を促進し、知識を文字として残すことができるようになり、文化的な活動を発展できるようになりました。

ヒトは記憶を体系化する

ヒトは日常の生活で得た経験や知識を記憶し、体系づけて考えることによって新しいことを創造することができるようになりました。積み重ねたひとつひとつの点としての経験や知識の記憶がお互いに結びつくと記憶の線となり、その線と線が結びつくと記憶の面となります。さらに面と面が結びつくと記憶の立体ができ、立体と立体が結びつくと構造化された記憶が体系化されます。ヒトはその体系化された記憶を後世に残す術を持ち、長い年月をかけて種としての記憶を更新しながら継続して保有しています。もちろん、地域や人種によって言語も違えば、積み重ねた経験や知識も異なりますから、同じものごとに対しての価値観も違ってきます。それが世界中の人々の多様性です。

ヒトと色覚

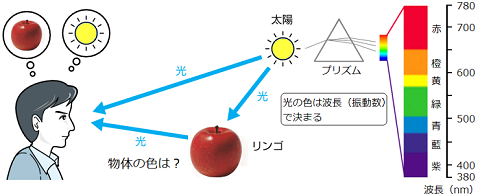

話を色彩に戻しましょう。ヒトが培ってきた経験や知識のひとつに色があります。ヒトは眼に入った光から色を認識しますが、その色に五感で得た情報や思考が加わり、色の記憶が体系化されます。

ヒトは自然現象の中から色の経験や知識を積み重ねてきました。たとえば、赤色は血の色、太陽や火の色、夕焼けの色、熟した果実の色、花の色などがあります。血はヒトの「命」「体温」「情熱」、太陽や火は「明るさ」「活発」「高熱」、夕焼けは「美しさ」「はかなさ」「終焉」などを感じさせます。色覚で得た赤色にそれぞれの赤い色の知識が結びついて、赤色に対するイメージができあがります。つまり、色の知識は、色覚で認識した色だけではなく、付加的な情報や思考が加わることになります。その付加的な情報や思考には物理的なものや心理的なものがあります。色の知識はさまざまな情報や思考が複雑に絡み合った混沌としたもので、ヒトの判断や行動や精神状態にさまざまな影響を与えるのです。

これは前述の知識の体系化によるものです。同じ色を見ても文化や言語によって色の認識は変わります。

色彩と心理

色彩と心理の関係を学ぶということは、上述の混沌とした色の知識を解き明かすこととも言えるでしょう。

そうして体系づけられた色彩と心理は占いのように見えるかもしれませんが、いわゆる占いとは異なります。

たとえば血液型占いは血液型で一義的に性格を分類する血液型性格分類に基づいていますが、血液型と性格の間の関係には科学的根拠がありません。また統計学的な関連性も認められていません。もっとも血液型性格分類を信じ、自分の性格を分類に合っていると考えたり、分類に合わせて振る舞ったりする人は少なくありませんが、これは自己成就現象と言って血液型性格分類の本質からは外れています。

また、古代から天文学と関連して発展してきた占星術は天体の位置や動きから国家や王家の吉凶から個人の運勢の判断にまで使われてきましたが、天文学の発展によって科学的根拠が認められなくなりました。統計学的な関連性については、自己成就現象によるものはありますが本質からは外れます。

色彩と心理の関係は複雑すぎて科学的に解き明かすことは容易ではないと思いますが、同じ仕組みの色覚を持つ人々が色を感じた結果、どのように判断し、どのような反応を示すかについてはある程度の共通点を見い出すことができるでしょう。そこに統計学的な関連性を見い出し、色彩と心理を体系化したものが色彩心理と言えるでしょう。この体系化は統計学に基づくため全ての人に当てはまるわけではありませんが、全体としてある程度の傾向を見出したり、同じ傾向をもつグループに分類したりすることはできるでしょう。

この統計的な体系化において重要なことは科学的な視点を忘れてはいけないということです。これは科学でわからないことは否定するということではありません。世の中には科学的によくわかっていないことがたくさんありますが、これまで得られている知見をもとに考えてみると、それが現実的なものか非現実的なものかはある程度は判断できるはずです。

ビッグデータの統計解析およびAIを使った体系化が進むと、今まで見えていなかったことが見えてくる可能性もありそうです。

0 件のコメント:

コメントを投稿